165 лет назад Владикавказ получил статус города

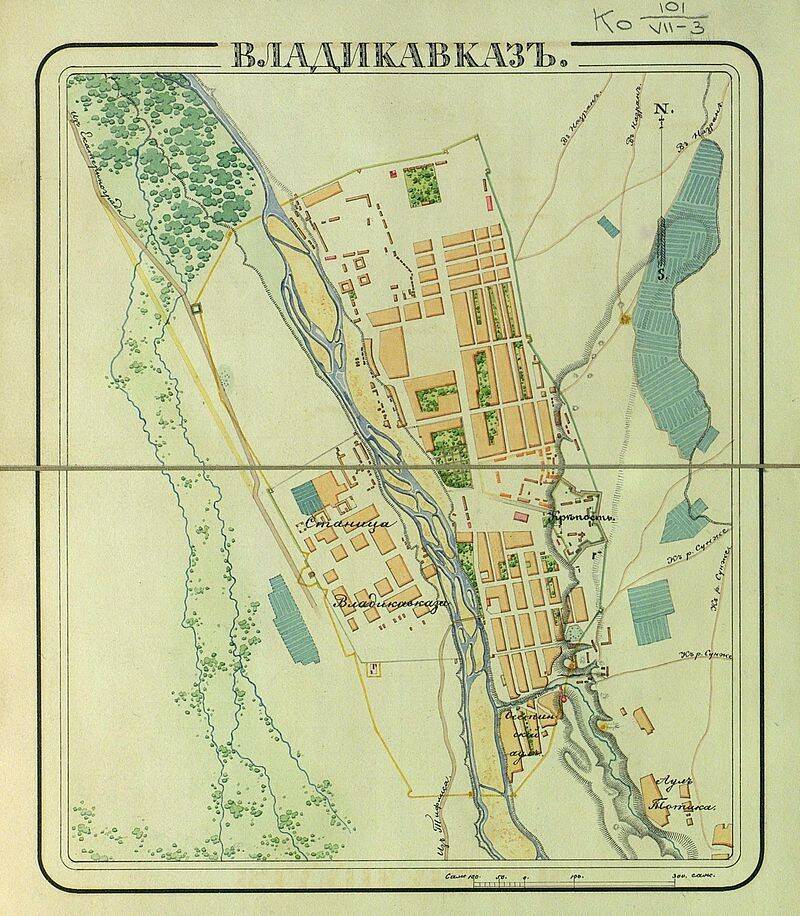

История Владикавказа, раскинувшегося по берегам бурной реки Терек, отсчитывается с момента основания здесь крепости в 1784 году.

История Владикавказа, раскинувшегося по берегам бурной реки Терек, отсчитывается с момента основания здесь крепости в 1784 году.

31 марта 1860 года, Владикавказ получил статус города, который вскоре стал административным центром созданной в 1863 году Терской области.

Выбор места для возведения столь серьёзного фортификационного укрепления не был случайным и объяснялся стратегической необходимостью. С одной стороны, крепость разделяла неспокойный северокавказский регион на восточную и западную часть, что на тот момент было важно для защиты южных рубежей Российской империи. С другой стороны, крепость позволяла защищать Военно-грузинскую дорогу, которая обрела особую актуальность в конце XVIII столетия ввиду упрочения связей с Грузией — та, страдая от экспансии Османской империи и персидских Афшаридов и Каджаров и не имея возможности самостоятельно защитить свой суверенитет, обращала свой взор к России. С этой целью на Кавказе уже были возведены Григориополисский, Кумбелеевский и Потёмкинский редуты, однако возведения нового укрепления, которому было суждено стать наиболее важным во всей этой оборонительной системе, пришлось лишь на весну 1784 года. Действовавший тогда на Северном Кавказе генерал-поручик Павел Сергеевич Потёмкин, ставший впоследствии генерал-губернатором Кавказского наместничества, так рапортовал генерал-фельдмаршалу князю Григорию Александровичу Потёмкину, своему дальнему родственнику, в апреле 1784 года: «Отряженные войска к горам выступили из Екатеринограда сего месяца 24 дня. При входе гор предписал я, основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ». Уже 6 мая в торжественной обстановке под раскаты русских пушек была заложена новая крепость. Кроме артиллерии, в закладке крепости приняли участие Селенгинский пехотный полк, два егерских батальона и гребенские казаки под командованием полковника Лариона Тимофеевича Нагеля. Этот же воинский контингент составил первый гарнизон новой крепости. В дальнейшем в крепости располагались и другие полки, такие, как 6-й, 7-й, 8-й Кавказские линейные полки, Навагинский, Виленский пехотные полки, 77-й Тенгинский полк, кавалерийский Северский драгунский полк, а также 81-й пехотный Апшеронский полк, части Терского казачьего войска и Осетинского конного дивизиона.

Возвышаясь в Кавказских горах на перекрёстке множества народов и их коммуникаций, крепость обретала всё большую значимость для региона как населённый пункт, ввиду округления границ на Кавказе и наступившего в регионе мира утрачивая свои оборонительные функции. В результате этого указом правительствующего сената от 31 марта 1860 года крепость Владикавказ была преобразована в одноимённый город. Спустя три года он стал административным центром Терской области, где были учреждены все необходимые для управления краем гражданские и военные государственные институты, в числе которых оказалась так же и канцелярия Наказного атамана Терского казачьего войска. Кроме того, в 1875 году появилась первая железная дорога, которая связала Владикавказ с Ростовом-на-Дону. Дорога активно разрасталась в последующие годы, обрастая новыми станциями и депо, в результате чего стала одной из наиболее доходных в стране и вместе с тем продолжала быть важной коммуникацией для всего Северного Кавказа.

Изначально возведенный как оборонительное сооружение, Владикавказ, преобразовавшись в город ввиду отсутствия угрозы для владений России на Тереке, все равно продолжал оставаться военным городом. К началу Первой мировой войны во Владикавказе располагались штабы 3-го Кавказского армейского корпуса, 21-й пехотной дивизии, 3-й Кавказской казачьей дивизии, правление 21-й артиллерийской бригады, ранее упомянутый 81-й пехотный Апшеронский полк, местный военный госпиталь и кадетский корпус. Сам Владикавказский кадетский корпус был открыт в 1902 году к столетию присоединения Грузии к России, за время функционирования корпуса он произвёл девять выпусков, которые доблестно показали себя в разразившейся в 1914 году Великой войне. Заслуги воспитанников Владикавказского Кадетского училища были по достоинству оценены на фронте, подтверждением чему стало награждение ряда выпускников Георгиевскими крестами и Георгиевским оружием.

На фото здание Владикавказского кадетского корпуса

Владикавказ, подобно всему Кавказу, принимал активное участие в Первой мировой войне. 5 августа 1914 года депутаты Владикавказской думы, заслушав царский манифест о начале войны с Германией и Австро-Венгрией, единодушно поддержали своего государя. Когда упомянутый ранее 81-й пехотный Апшеронский полк отправлялся на фронт, весь город вышел на улицы Владикавказа, провожать своих солдат. Местные предприятия стали на военные рельсы. Во всех крупных зданиях города стали открываться госпитали для раненых и больных, в их числе – инфраструктура Осетинского учительского института и Терской войсковой семинарии, а также Осетинский и Казачий педагогические институты, которым даже пришлось отказаться от набора учащихся на курсы в 1914 году. Вскоре, кроме западного фронта, на котором сражались войска Русской императорской армии с австро-германскими армиями, образовался новый театр военных действий – Закавказский фронт против Турции. Желая поднять боевой дух своих войск, царь Николай II решил лично посетить линию фронта и по пути остановился во Владикавказе. Он был не первым из русских царей, посетивших город – до него во Владикавказе останавливались Николай I, Александр II и Александр III. Однако нахождение здесь Николая II было особенно важно, поскольку оно подтверждало единения империи и её народов. В соответствии с русской традицией, царя встречали хлебом-солью, в соответствии с осетинской – начинёнными сыром пирогами и чашей с пивом. За время своего недолгого, продлившегося всего один день, пребывания в городе, Николай II успел посетить торжественную литургию в кафедральном соборе Владикавказа, где ему в дар преподнесли икону Георгия Победоносца. Будучи особо чтимым среди осетинских христиан православным святым, Георгий в то же время стал символом доблести русского оружия в той войне – именно в честь него были названы высшие воинские награды. Уроженцы Владикавказа сражались на разных фронтах Великой войны и в разных формированиях русской армии, включая легендарную Кавказскую туземную конную дивизию, известную как «Дикая дивизия».

Владикавказ, будучи основан как крепость, впоследствии превратился в важнейший город на Северном Кавказе, на котором сходятся пути с севера на юг и с запада на восток. С самого начала здесь проживали представители различных национальностей и религиозных конфессий, которыми всегда была так богата славится Россия. Объединённые общей Родиной, единым государством, прославленные как урождённые воины, они из года в год несли службу и защищали не только свой край, но и свою страну в целом.

Последние опубликованные материалы

- В Санкт‑Петербурге прошло заседание Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе города.

- Казаки в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина

- Казачий Историко-культурный центр "Здорова живёте!?" принимает гостей

- Терские казаки побывали в гостях у СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения, информационных и прикладных технологий»

- Очередная встреча казаков со студентами Санкт-Петербургского ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"